Die Berliner Hochbahn als Vorläufer der Hamburger Hochbahn

Am 15. Februar 1902 fand auf der neuen Berliner Hochbahn die Ministerfahrt statt. Drei Tage später wurde der öffentliche Zugbetrieb aufgenommen.

Bereits seit 1880 gab es in Berlin Pläne zum Bau einer elektrischen Hochbahn, hierzu wurde eine Vielzahl von Plänen mit höchst unterschiedlichen Streckenführungen und Bauarten bei den Körperschaften eingereicht. Letztendlich setzte sich ein von Werner von Siemens entworfener Plan durch, da die vorangegangenen Pläne aus den verschiedensten und teilweise berechtigten Gründen abgelehnt wurden.

Bei dem nun ausgeführten Plänen handelt es sich um eine Hochbahn, die am südlichen Rand der Innenstadt verläuft und räumlich derart gestaltet ist, dass sie nicht durch enge Straßen führt, sondern zumeist auf der Mittelpromenade breiter Straßenzüge. Nur wo die räumlichen Verhältnisse nicht gegeben waren, wich man in den Untergrund aus.

Im Unterschied zur Hamburger Hochbahn verfolgte man in Berlin den Aufbau einer so genannten "Stammstrecke", die keiner Ringbildung folgt. Stattdessen sollte das Streckennetz in späteren Jahren sternförmig in die Stadtteile und damaligen Vororte weiter geführt werden.

Diese Stammstrecke bestand aus einer aus zwei Teilen bestehenden Strecke und einer kurzen Abzweigstrecke zu einem bedeutenden Bahnhof. Diese drei Streckenteile wurden am so genannten "Gleisdreieck" zusammengefügt, und zwar in der Form, dass die Züge in jede Richtung kreuzungsfrei geführt werden.

Der Aufbau dieses Streckensystems begann im Sommer 1896 und beschränkte sich in den ersten Baujahren auf die Anlage der Stahlviadukte, die damals gestalterisch recht einfach gehalten wurden. Schon bald machte sich eine Entrüstung breit, dass diese Bauten das Stadtbild nachhaltig beeinträchtigen und die Bürger der wohlhabenderen Gegenden, wo ebenfalls Hochbahnen entstehen sollten, hatten zu Recht Angst, dass auch dort so unschöne Stahlviadukte hingestellt werden sollten. Die Planungskommissionen von Siemens sahen dies ein und besserten nach: Die ersten Viadukte wurden nachträglich dekoriert, während die noch geplanten Viadukte und Bahnhöfe nun von richtigen Architekten entworfen werden sollten.

So ist zu verstehen, dass die Stammstrecke zwei vollkommen unterschiedliche architektonische Richtungen einschlägt: Während die östliche Stammstrecke recht einfach gestaltet wurde, bekam die westliche Stammstrecke wesentlich aufwändiger gestaltete Bahnhöfe.

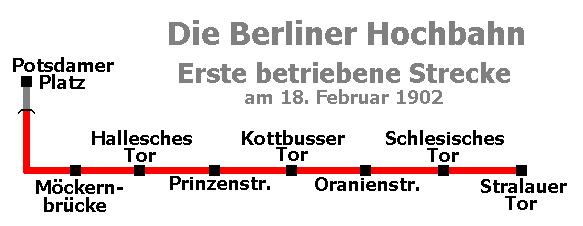

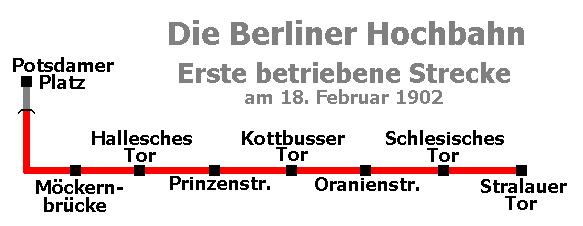

Am. 18. Februar 1902 wurde die östliche Stammstrecke zwischen Stralauer Tor und Potsdamer Platz eröffnet. Die westliche Stammstrecke, die bis in die damals noch unabhängige Stadt Charlottenburg führt und zunächst bis zum Zoologischen Garten reichte, wurde am 11. März 1902 eröffnet. Bis Dezember wurde dieses Streckensystem noch um kurze Ergänzungen erweitert. Erst 1906 wurde das Netz durch weitere Strecken ergänzt, wo neben der seit 1897 existierenden "Hochbahngesellschaft" auch von Berlin unabhängige Kommunen als Bauherren auftraten. Sie erkannten nämlich, dass man mit einer Hochbahn, die jeweils unterirdisch entstand, die eigenen Stadtgebiete höchst modern mit der Reichshauptstadt verbinden konnte. War die Strecken und Bauwerke betraf, musste man sich natürlich an den Vorgaben der bestehenden Strecken und Fahrzeuge orientieren, doch architektonisch gab es nun die willkommene Möglichkeit, sich mit einer U-Bahn im wahrsten Sinne des Wortes zu schmücken: In Schöneberg wurden die Bahnhofszugänge geschmackvoll in die repräsentativen Platzanlagen integriert und im gut situierten Wilmersdorf ging man noch einen Schritt weiter und ließ die Stationen sehr aufwändig mit Natursteinen ausgestalten.

Für die Hamburger Hochbahn, die erst ab 1906 entstand, bot sich nun die einmalige Chance und Gelegenheit, in der Planungsphase nach Berlin zu schauen und die Stärken und Schwächen der Berliner Hochbahn zu berücksichtigen. Es war somit von Hamburg taktisch nicht unschlau, mit dem Hochbahnbau so lange zu warten, bis die Berliner Hochbahn fertig und in Betrieb war. Es gab diverse Punkte, die man in Hamburg anders löste, als in Berlin, obwohl sich auf den ersten Blick beide Betriebe fast gleichen.

Da ist zum Beispiel das Fahrzeugprofil und die damit gegebene Zuglänge: Ein Berliner Hochbahnwagen ist 2,30 breit und rund 12 Meter lang. Hamburg orientierte sich an der Berliner Fahrzeuglänge, wählte als Breite allerdings 2,60. Der Erfolg war, dass das Fahrzeug wesentlich fassungsfähiger war. Aufgrund der Breite war es möglich, die Sitzplätze quer zur Fahrtrichtung anzuordnen. In Berlin wurden sie damals stets längs zur Fahrtrichtung angeordnet. Als die Berliner U-Bahn entstand, orientierte man sich in der Wagenbreite an den vorhandenen Straßenbahnen.

Ein weiterer wesentlicher Unterschied besteht in der Stromzuführung: Während in Berlin eine auf Böcken stehende Stromschiene verwendet wurde, wählte man in Hamburg eine hängende Stromschiene, die wesentlich besser gegen versehentliche Berührung abgesichert ist.

In Hamburg gibt es keine Beiwagen. In Berlin besteht ein Dreiwagenzug aus zwei Triebwagen und einem zwischengekoppelten Beiwagen. In Hamburg nahm man von dieser Überlegung Abstand, da am Mönkedamm eine sehr steile und kurvige Rampe zu überwinden war und daher eine stärkere und auf den Zug verteilt eine gleichmäßigere Kraftverteilung nötig war. Daher gibt es in Hamburg ausschließlich Triebwagen.

Die ersten Strecken wurden von der Hochbahngesellschaft gebaut, einem Unternehmen, welches bis 1926 privat geführt wurde. Seit 1902 verfolgte die Stadt Berlin eigene U-Bahnpläne, die sie ab 1912 in die Tat umsetzte. Durch den Ersten Weltkrieg verzögert ging die erste städtische U-Bahnstrecke erst 1923 in Betrieb. Sie und die folgend gebauten Strecken unterschieden sich in sehr vielen Punkten von den bislang gebauten Hochbahnstrecken, so dass ein freizügiger Fahrzeugtausch beispielsweise nicht möglich war. Bei dieser neuen U-Bahn schaute man wiederum auf die Erfahrungen in Hamburg. Daher gibt es heute in Berlin zwei U-Bahnnetze: das von der Hochbahngesellschaft initiierte Kleinprofil und das von der Stadt Berlin verwirklichte Großprofil.

Kleinprofil

Großprofil

| Zurück

zur Hamburger U-Bahnchronik |

| Mehr

zur am 18. Februar 1902 eröffneten U-Bahnstrecke in Berlin Mehr zur Berliner U-Bahn Berliner-Untergrundbahn.de |