Die mechanische Fahrsperre

gab es bei der Berliner Hochbahn ein schweres Zugunglück am Gleisdreieck. Ursache war ein Halt-gebietendes Signal, welches vom Zugfahrer und -begleiter übersehen wurde. Eine Einwirkung auf die Fahrt von Seiten des Signals gab es damals noch nicht. Sofort nach diesem schweren Unglück wurde mit der Entwicklung eines Sicherungssystems begonnen, das auf die Fahrt des Zuges Einfluss nehmen kann. Erst mit der Eröffnung der Centrums- und Nordringstrecke war die Technik derart ausgereift, das sogenannte "Fahrsperren" eingeführt werden konnten. Alle U-Bahnzüge wurden entsprechend nachgerüstet. Die Ausrüstung der U-Bahnstrecken mit Fahrsperren wurde dagegen erst abgeschlossen. Im Großprofil dagegen fanden Fahrsperren von Anbeginn Verwendung.

Die Fahrsperren sorgen dafür, dass ein an einem halt-zeigenden Signal vorüberfahrender Zug zwangsgebremst wird. Heutzutage funktionieren diese Fahrsperren mit im Gleis angeordneten Magneten. Gegenmagnete unter dem Zug fangen die Signale auf und lösen gegebenenfalls die Zwangsbremsung aus. Der Zug kommt dann innerhalb einer sogenannten "Schutzstrecke" zum Stehen. Früher dagegen funktionierte eine Fahrsperre mechanisch. So gab es zwei verschiedene Formen, je eine für das Kleinprofil und eine für das Großprofil.

Fahrsperre Kleinprofil

Die Kleinprofil-Fahrsperre bestand aus einem Stab, der in Höhe des Wagendachs an einem Signal oder der Tunnelwand befestigt war. Dieser Stab konnte mittels einer Mechanik seine Lage verändern. Stand er waagerecht, so ragte er in das Wagenprofil hinein und hätte einen auf dem Wagendach befindlichen Hebel bei der Vorbeifahrt des Zuges umgelegt. Dieser Hebel hätte die Zwangsbremsung ausgelöst. Bei Fahrt-frei-Stellung zeigt der Sperrauslöser nach oben und ist somit ausserhalb der Berührungsweite des Auslösehebels auf dem Wagendach.

Fahrsperre Kleinprofil

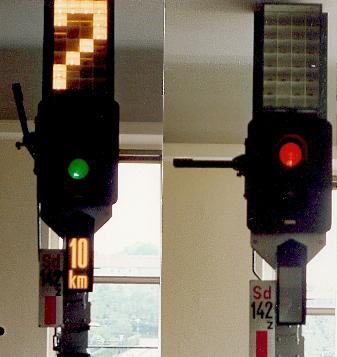

Hier auf dieser Abbildung ist eine Fahrsperre an einem Signal erkennbar. Das linke Bild zeigt eine Fahrsperre in inaktiven Zustand: Der Zug kann dieses Signal gefahrlos passieren.

Rechts dagegen ist die Fahrsperre aktiv. Ein vorbeifahrender Zug würde zwangsgebremst werden.

Diese Art der Fahrsperren waren bis auf allen Westberliner U-Bahnstrecken zu finden. Erst nachdem die letzten A1-Altbauzüge aus dem Einsatz genommen wurden, wurden diese Fahrsperren demontiert. Zu diesem Zeitpunkt gab es längst magnetische Fahrsperren im Kleinprofil: Sie wurden seit etwa montiert, da die A3-Züge nur über magnetische Einrichtungen verfügten. Die A2-Züge erhielten bei ihrem Umbau bei der BVG-West in den 60er Jahren zusätzlich magnetische Auslöser, womit sie auch auf bereits auf magnetische Sperren umgerüstete Strecken eingesetzt werden konnten.

Im Osten der Stadt dagegen waren die mechanischen Fahrsperren noch bis nach im Einsatz. Auch die Gisela-Züge der BVB verfügten noch über mechanische Anschläge, sie befanden sich über der ersten Fahrgasttür in Fahrtrichtung rechts.

Fahrsperre Großprofil

Im Großprofil sah die mechanische Fahrsperre ein wenig anders aus, ihre Wirkung aber war die gleiche.

Fahrsperre Großprofil

Hier dargestellt ist eine mechnische Fahrsperre des Großprofils, ein sogenannter "Pilzkopf". Wenn dieser Pilzkopf aufrecht steht, dann ist die Fahrsperre aktiv, das heist ein vorbeifahrender Zug wird gebremst. Hierzu hat der U-Bahnzug an einem der Drehgestelle einen entsprechenden Hebelanschlag. In Fahrt-frei-Stellung legt sich dieser Pilzkopf in die waagerechte Position. Der Zug kann gefahrlos passieren.

Alle Großprofilstrecken waren von Anbeginn mit diesen Fahrsperren ausgerüstet. Auch nach dem Krieg wurden die Neubaustrecken noch mit diesen Anschlägen ausgerüstet: / die Strecken nach Tegel und nach Britz-Süd. Erst mit der Eröffnung der Linien nach Mariendorf (U6) und zur Möckernbrücke wurde die Montage der mechanischen Fahrsperren unterlassen. Im Gegenzug wurden auf der eröffneten Linie G, der heutigen U9, erstmals ausschließlich magnetische Fahrsperren eingeführt. Dies ist der Hauptgrund, warum auf dieser neuen Linie niemals Vorkriegszüge verkehren konnten, sondern stets die damals neuen Dora-Züge fuhren. Die Doras waren mit beiden Systemen ausgerüstet: Diese Züge sprachen auf mechanische und magnetische Fahrsperren an. Nach wurden die Linien 6 und 7 komplett auf magnetische Fahrsperren umgerüstet, als der Altbau-Zugeinsatz endete, auf der Linie 8 geschah dies erst nach , als die letzten C-Züge ausser Dienst gestellt waren. Dennoch erhielten alle U-Bahnzüge bis zu den F-87ern zusätzlich noch die mechanischen Einrichtungen. Der Grund lag in den Transitstrecken unter dem Osten Berlins. Diese beiden Strecken waren noch bis in die frühen 90er Jahre hinein mechanisch gesichert. Bei der BVG-Ost waren magnetische Fahrsperren unbekannt.

Genauso verhielt es sich auf der heutigen Linie U5, der Ostlinie E. Auch diese Linie war noch bis nach mechanisch gesichert. Alle auf der Linie E eingesetzten U-Bahnzüge verfügten ausschließlich über mechanische Sicherungsanlagen, selbst die / in den Osten verkauften Stahldoras wurden vor der Auslieferung in den Osten der magnetischen Anlagen beraubt. Erst nach erhielten die Doras diese Einrichtungen zurück, da sie zum Teil wieder im Westen Berlins eingesetzt werden sollten. Die E-III-Züge dagegen wurden nicht mehr umgerüstet und ausgemustert. Danach erfolgte die magnetische Ausrüstung und Demontage der mechanischen Sperren auf der Linie U5. Diese Umrüst-Aktion wurde etwa abgeschlossen. Seither gehören die mechanischen Fahrsperren bei der Berliner U-Bahn der Vergangenheit an.

Mechanische Fahrsperren sind nahezu ausgestorben. Es ist die Berliner S-Bahn, die dieser robusten Technik noch heute uneingeschränkt vertraut. Allerdings gibt es auch dort bereits Überlegungen, zu einem moderneren Sicherungssystem überzugehen.