Wenn man am Tage mit der U-Bahn fährt, fällt einem auf, dass bei Einfahrt in die Hochbahnhöfe und bei der Einfahrt in die Tunnelstrecken die Wagenbeleuchtung aufleuchtet, um bei der Ausfahrt aus dem Tunnel oder nach Verlassen der Bahnhöfe wieder zu erlöschen. Die Regelmäßigkeit und die immer wiederkehrende Pünktlichkeit, mit der das Aufleuchten und Erlöschen vor sich gehen, lassen mit Recht Zweifel an dem zuerst auftretenden Gedanken aufkommen, dass die Beleuchtung vom Zugfahrer an bestimmten, ihm vorgeschriebenen Stellen ein- bzw. ausgeschaltet wird. Man wird daher vermuten müssen, dass die Wagenbeleuchtung sich selbsttätig schaltet, obwohl man als oberflächlicher Beschauer an den Wagen und auf der Strecke keine Einrichtungen erkennt, von denen man annehmen kann, dass sie auf die Stromkreise der Wagenbeleuchtung irgendwie einwirken.

Und doch wird das "Tunnellicht", wie die nur in den Tunnelstrecken und während des Aufenthaltes in den Hochbahnhöfen brennende Wagenbeleuchtung genannt wird, von einer Streckenanlage gesteuert: von der Stromschiene. Mit ihrer Hilfe geschieht die selbsttätige Schaltung des "Tunnellichtes" auf ebenso einfache wie geistreiche Weise. Auf den Strecken der Linien A und B wird die Stromschiene von dem Gleitschuh des Stromabnehmers von oben bestrichen.

Der den Gleitschuh tragende Teil des Stromabnehmers, der Stromabnehmerarm, ist um eine waagerechte Achse beweglich und gestattet hierdurch dem Gleitschuh, sich den immer vorhandenen kleinen Unebenheiten der Stromschienen anzupassen. Andererseits kann man dadurch dem Gleitschuh eine über das übliche Mass dieser Höhenschwankungen hinausgehende höhere Lage geben. Der Gleitschuh trägt auf der linken Seite ein Kontaktstück; ein zweites Kontaktstück sitzt federnd, in der Höhe unveränderlich, am Stromabnehmerbalken. Diese beiden Kontaktstücke berühren sich, sobald der Gleitschuh um ein bestimmtes Mass gehoben wird. An das am Stromabnehmerbalken befestigte Kontaktstück ist die Wagenbeleuchtung angeschlossen. Wenn also auf bestimmten Strecken das "Tunnellicht" brennen soll, muss der Gleitschuh so hoch liegen, dass die Kontaktstücke sich berühren. Dies erreicht man dadurch, dass man an diesen Stellen die Stromschiene, die auf der freien Strecke 18 cm über der Fahrschiene liegt, um 5 cm höher legt.

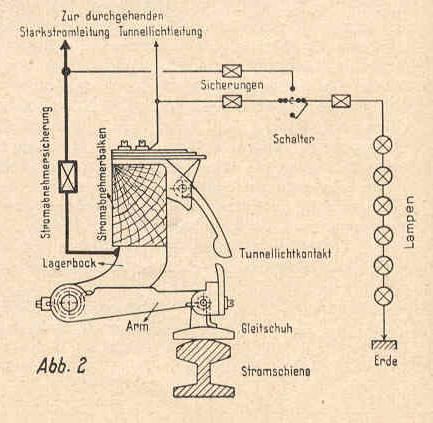

Der elektrische Strom für die Wagenbeleuchtung wird von dem Gleitschuh aus der Stromschiene entnommen, geht dann über die geschlossenen Tunnellichtkontakte zur "durchgehenden Tunnellichtleitung", zweigt von dieser ab und geht über die Tunnellichtsicherung, einem Wechselschalter, die Stromkreissicherung zu den Glühlampen und von dieser zur geerdeten Rückleitung. In Abbildung 2 ist der Einfachheit halber nur ein solcher Stromkreis dargestellt.

Die Spannung des Fahrstroms beträgt im Mittel 780 Volt; es sind immer in einem Stromkreis sechs Lampen zu 130 Volt in Reihe geschaltet. Die durchgehende Tunnellichtleitung verbindet die Tunnellichtkontakte eines Zuges bis zu vier Wagen miteinander. Sobald der erste Wagen eines Vierwagenzuges die hochgelegte Stromschiene befährt und dadurch der erste Tunnellichtkontakt geschlossen wird, leuchtet die Beleuchtung im ganzen Vierwagenzuge auf, und erlischt erst, wenn der Stromabnehmergleitschuh am letzten Wagen die Stromschiene verlassen und hierbei den Tunnellichtkontakt geöffnet hat.

Bei eintretender Dunkelheit wird die ständig brennende Beleuchtung, "Oberlicht" genannt, eingeschaltet. Dazu dienen die bereits erwähnten Wechselschalter, die jeden Stromkreis von der Tunnellichtleitung ab und auf die "Starkstrom"-Leitung umschalten.